【保護者必見】

札幌の不登校中3生のための夏休み|自宅でできる合格戦略

夏休みが近づき、札幌の中学3年生を持つ保護者の皆さんは、お子さんの進路について様々な思いを巡らせていることと思います。特に、お子さんが不登校を経験している場合、その悩みは尽きないのではないでしょうか。

「夏休みというまとまった時間を、どう有効活用すればいいのだろうか」

「勉強が進んでいないのに、このまま高校に進学できるのだろうか」

「通信制高校も考えているけれど、本当にそれでいいのか」

こうした不安を抱え、夜も眠れないほど心を痛めている方もいらっしゃるかもしれません。大丈夫です。あなたは一人ではありません。多くの方が同じような悩みを抱え、解決策を探しています。

お子さんが中学1年生の夏から不登校になり、週に1〜2日程度の登校。通知表はオール2に届かず、模試は500点満点中100点前後、内申ランクはJ。こんな状況で、本当に高校に行けるのかと途方に暮れる気持ち、痛いほどよくわかります。

しかし、まだ諦める必要はありません。夏休みは、お子さんの未来を大きく変えるための大切な期間になり得ます。

多くの受験生とその保護者と向き合ってきた経験から、不登校のお子さんでも、夏休みからの効果的な取り組み次第で、希望の進路を切り開くことができると考えています。大切なのは、焦らず、お子さんのペースに寄り添いながら、具体的な学習戦略を立てることです。

この夏、お子さんが自宅で安心して学習に取り組めるよう、そして自信を持って未来へ進めるよう、経験とノウハウを「3つのポイント」に分けてお伝えしていきます。脳科学や加速学習の考え方も取り入れながら、お子さんが学習を「苦痛」から「楽しみ」へと変えるための実践的なステップをご紹介します。

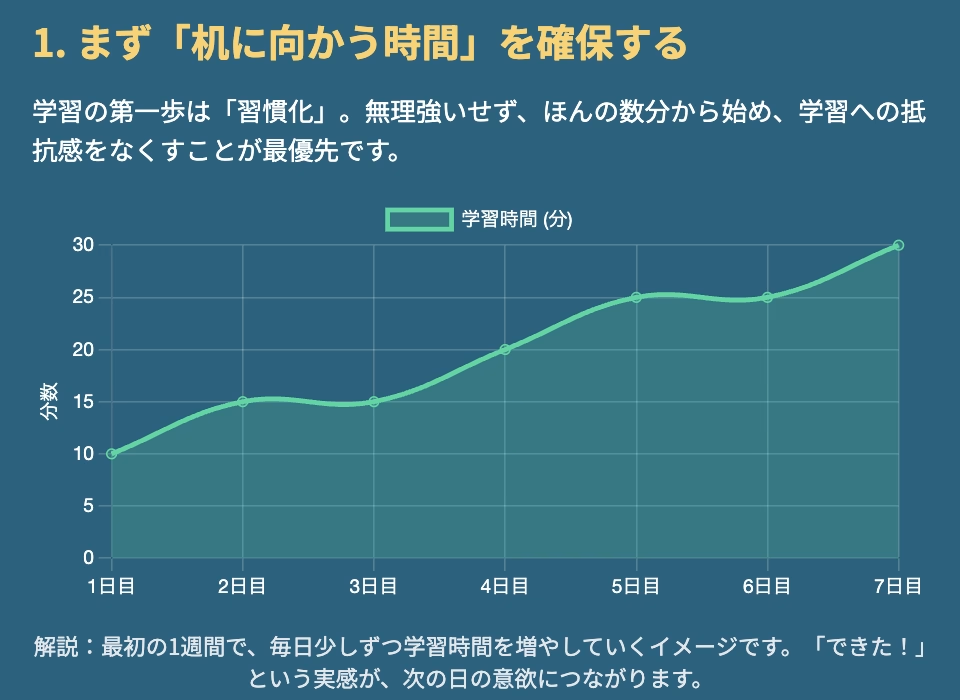

1.まず「机に向かう時間」を確保する工夫

不登校のお子さんにとって、まず大切なのは「学習の習慣」を取り戻すことです。

毎日決まった時間に机に向かう、ほんの数分でも構いません。この「机に向かう時間」を確保することが、すべての学習の第一歩となります。無理に長時間座らせようとすると、かえって反発を招く可能性があります。

短時間でも良いので「学習スイッチ」を入れる

最初は5分から10分でも構いません。お子さん自身が「これならできそう」と思える時間から始めてみましょう。大切なのは、毎日続けることです。例えば、「朝食後に漢字練習を5分だけ」「寝る前に英単語を10分だけ」といった具体的な目標を設定し、それを習慣化することを目指します。

学習環境を整え「居場所」を作る

お子さんが集中できる学習スペースを確保することも重要です。リビングの一角でも、自分の部屋でも構いません。ただし、誘惑の少ない、静かで落ち着ける場所が理想です。お子さん自身に「ここでならやってみようかな」と思えるような空間づくりを一緒に考えてみてください。お気に入りの文房具を揃えたり、好きな飲み物を準備したりするだけでも、気分は変わるものです。

完璧を目指さず「できたこと」を評価する

最初から完璧な学習を求める必要はありません。「机に向かった」それだけで素晴らしいことです。たとえ集中できなくても、少しでも文字を書いたり、本を読んだりしたことを具体的に褒めてあげましょう。

保護者の方の肯定的な声かけが、お子さんの自己肯定感を育み、次の学習への意欲につながります。

2.「学習の質」を上げるための効果的なアプローチ

机に向かう習慣が少しずつ身についてきたら、次に考えるべきは「学習の質」を高めることです。特に中学1・2年生の内容に抜けがある場合、そこをどう補っていくかが鍵となります。通信制高校を視野に入れている場合でも、基礎学力は将来の選択肢を広げる上で不可欠です。

苦手分野に特化し「成功体験」を積み重ねる

全てを網羅しようとすると、お子さんは圧倒されてしまいます。まずは、特に苦手意識の強い教科や単元に絞って集中的に取り組みましょう。例えば、数学の基本的な計算問題や英語の簡単な文法など、短い時間で「できた!」という達成感を味わえるような内容から始めるのが効果的です。小さな成功体験が、学習への自信とモチベーションを育んでくれます。

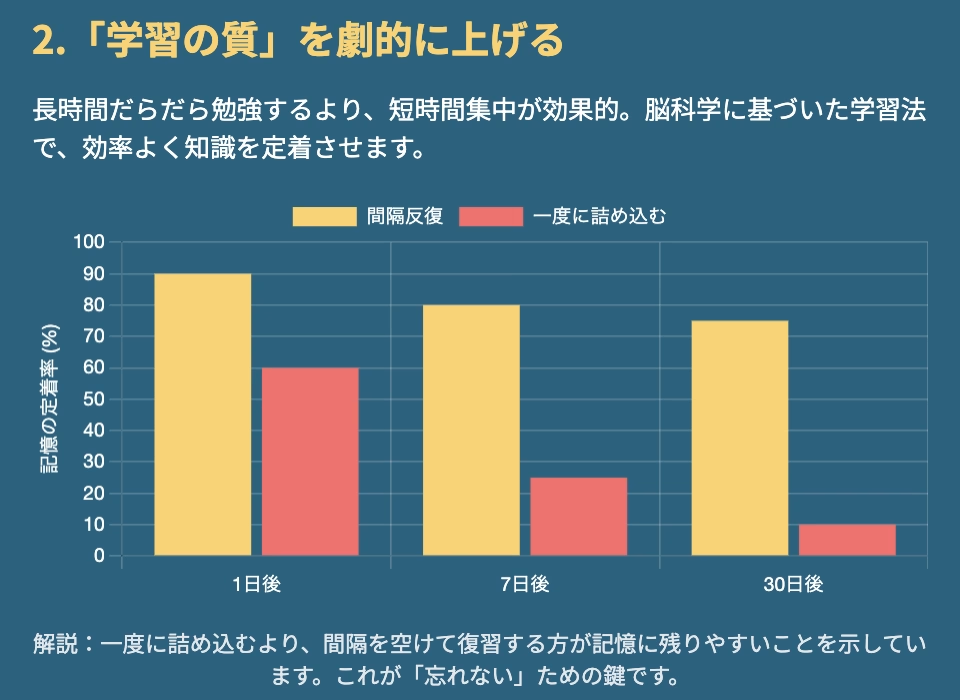

脳科学に基づいた「記憶の定着術」を活用する

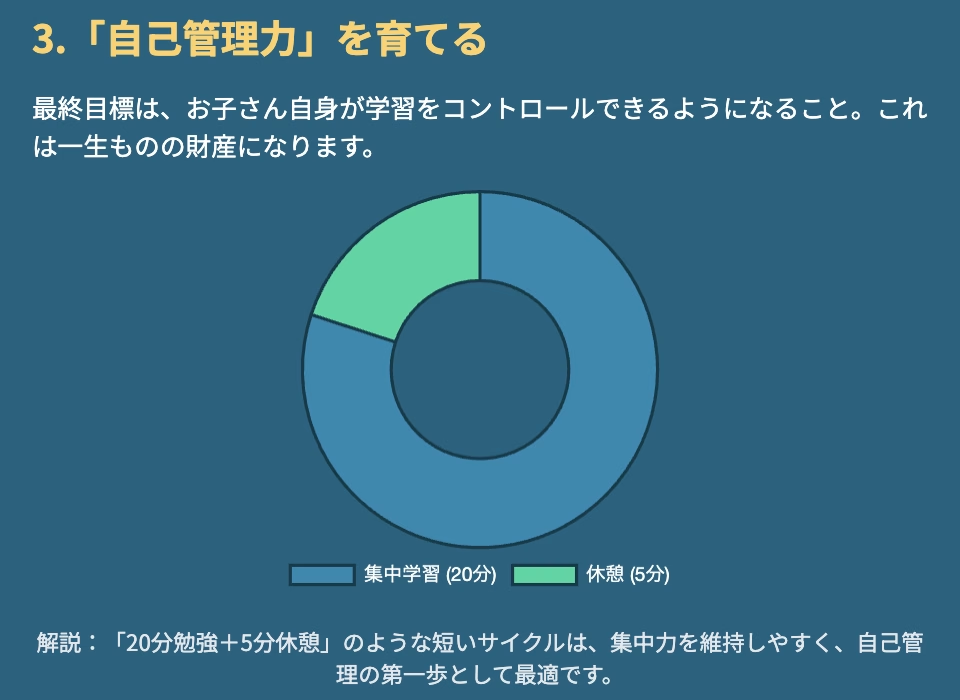

人間の脳は、一度にたくさんの情報を詰め込むよりも、短いスパンで繰り返すことで記憶が定着しやすい特性があります。例えば、「20分勉強+5分休憩」のサイクルを繰り返したり、学習した内容を翌日、1週間後、1ヶ月後に再度見直す「間隔反復」を取り入れたりするのも良いでしょう。視覚、聴覚、触覚など、五感を使いながら学習することで、より記憶に残りやすくなります。声に出して読んだり、実際に手を動かして書いたりするのも効果的です。

道コン・総合ABCを「羅針盤」として活用する

北海道学力コンクール(道コン)や総合ABCは、お子さんの現在の学力を客観的に把握し、どの分野の学習が不足しているのかを明確にするための重要なツールです。これらの模試の結果を単なる点数として見るのではなく、「今、何を学ぶべきか」の指針として活用しましょう。間違えた問題を徹底的に分析し、類似問題を繰り返し解くことで、着実に得点力を高めることができます。特に夏休み中に、これまでの復習に重点を置いた学習計画を立てることをお勧めします。

3.「自己管理力」を育てるステップ

学習習慣が整い、学習の質も向上してきたら、最終的にはお子さん自身が「自己管理能力」を身につけることを目指しましょう。これは高校受験だけでなく、その先の人生においても大いに役立つ「一生ものの力」となります。

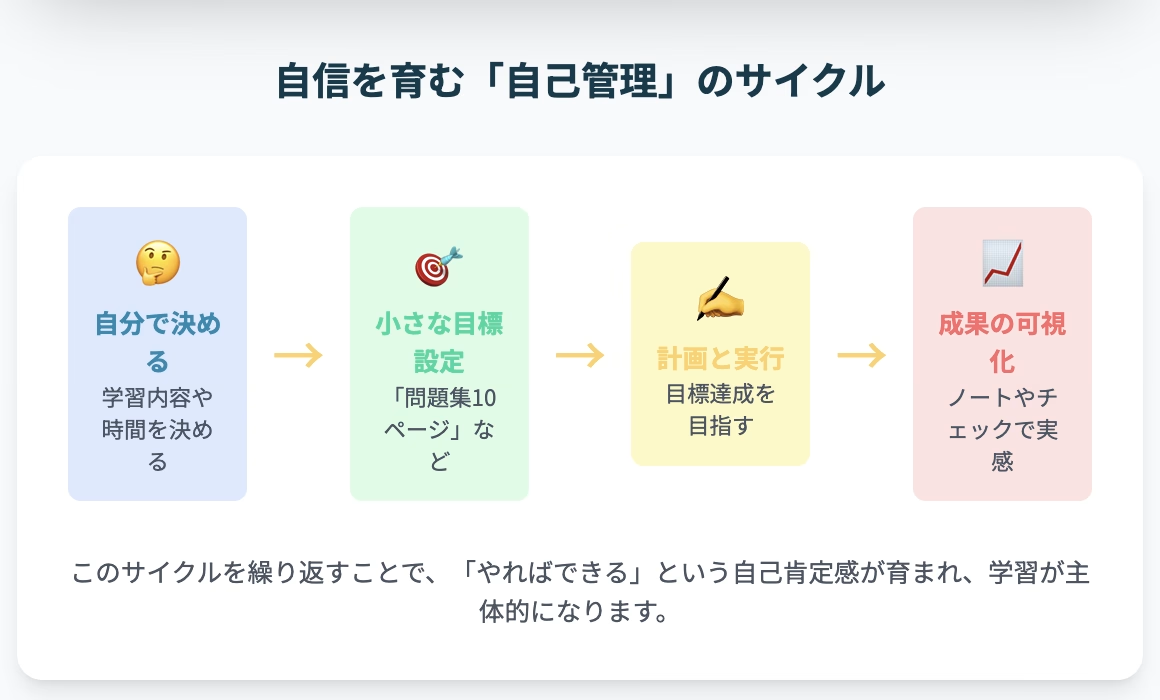

「自分で決める」習慣を促す

学習内容や学習時間について、お子さん自身に選択権を与えることで、主体性が育まれます。例えば、「今日はどの教科を、どれくらいの時間やる?」といった問いかけから始め、お子さん自身が計画を立てる機会を増やしてみましょう。最初はうまくいかなくても、保護者の方が温かく見守り、アドバイスをすることで、少しずつ「自分で決める力」が育っていきます。

スモールステップで「計画と実行」を繰り返す

大きな目標を立てるのではなく、達成可能な小さな目標を設定し、それをクリアしていく経験を重ねさせましょう。例えば、「今日はこの問題集を10ページ進める」「苦手な単元の動画を30分見る」といった具体的な目標です。目標を達成したら、一緒に振り返り、うまくいった点、改善すべき点を話し合うことで、次へとつながる学びになります。

達成感を可視化し「自信」につなげる

学習の成果を「見える化」することも、自己管理力を育む上で非常に有効です。例えば、学習時間や取り組んだ内容を記録するノートを作成したり、できた問題にチェックマークをつけたりするのも良いでしょう。目に見える形で努力が積み重なっていくことで、お子さんは自身の成長を実感し、さらなる意欲へとつながります。通信制高校に進学する場合でも、自学自習の習慣は非常に重要になるため、この夏にしっかり土台を築いておきましょう。

夏休みは、お子さんの「学びの楽しさ」を見つける絶好の機会

不登校のお子さんにとって、学校という枠にとらわれずに学習できる夏休みは、むしろ大きなチャンスです。画一的な学習方法ではなく、お子さんの興味関心や得意なことを尊重した学習を取り入れてみてください。例えば、歴史が好きなら歴史漫画を読み込んだり、理科に興味があるなら身近な現象について調べたり。座学だけでなく、体験を通して学ぶことも「学びの楽しさ」につながります。

ゲーム感覚で学べるアプリを取り入れたり、オンラインで個別指導を受けたりするのも一つの選択肢です。自宅学習だからこそできる、お子さんに合った学習スタイルを一緒に探していくことで、学習が「苦痛」から「楽しみ」へと変わっていくはずです。そして、その過程で育まれた自己肯定感と自己管理能力は、高校進学後の学びを力強く支えてくれるでしょう。

今すぐ、小さくても「一歩」を踏み出しませんか?

ここまで読み進めてくださったあなたは、すでにお子さんのために行動しようと強く思っていることでしょう。その気持ちこそが、お子さんの未来を切り開くための最も大切な原動力になります。

この夏、お子さんと一緒に、まずは「できること」から始めてみませんか?「机に向かう時間」を5分増やすだけでも構いません。お子さんの小さな変化を温かく見守り、応援し続けることが、何よりも力になります。

もし、具体的な学習計画の立て方や、お子さんとの接し方に迷いや不安を感じたら、一人で抱え込まず、ぜひ専門家にご相談ください。まずは、この夏休みを有意義なものにするために、具体的な行動に移すための第一歩を踏み出してみませんか。

あなたとお子さんの未来を、心から応援しています。